Penghargaan dan Pemanfaatan Terhadap Karya Cipta Pihak Lain - Artikel ini akan membahas tentang penghargaan dan pemanfaatan terhadap karya cipta pihak lain. Melalui artikel ini diharapkan mampu memahami penghargaan dan pemanfaatan terhadap karya cipta pihak lain.

Pasal 15

Penghargaan Terhadap Karya Cipta Pihak Lain dan Pemanfaatan Karya Cipta Pihak Lain

Karya cipta psikologi dalam bentuk buku dan alat tes atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya hendaknya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hakintelektual yang berlaku.

a) Ilmuan psikologi dan psikolog wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

b) Ilmuan psikologi dan psikolog tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.

c) Ilmuan psikologi dan psikolog tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Penjelasan

a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Mereka tidak boleh melakukan plagiarism. Penyajian bagian atau elemen substansial dari pekerjaan atau data orang lain tidak boleh disampaikan sebagai miliknya, bahkan jika pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan.

b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Kredit publikasi yang diperoleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus dapat dipertanggungjawabkan. Kredit kepengarangan hanya diperoleh untuk pekerjaan yang benar-benar telah dikemukakan atau untuk pekerjaan di mana mereka telah ikut berpartisipasi. Kepengarangan dasar dan kredit publikasi lainnya benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional relatif dari keterlibatan individual, tanpa melihat status relatif mereka. Kepemilikan atas suatu posisi institusional, seperti kepala bagian atau sebagai pimpinan lembaga, tidak seharusnya membenarkan pencantuman nama yang mendapatkan kredit kepengarangan. Kontribusi minor dalam penelitian atau pada penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, seperti pada catatan kaki atau pada kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai pengarang dasar kalau publikasi itu merupakan karyanya. Artikel yang dibuat banyak pengarang yang secara substansial disusun berdasarkan disertasi atau tesis mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut.

c) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

BAB IX

PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Pasal 45

Pedoman Umum

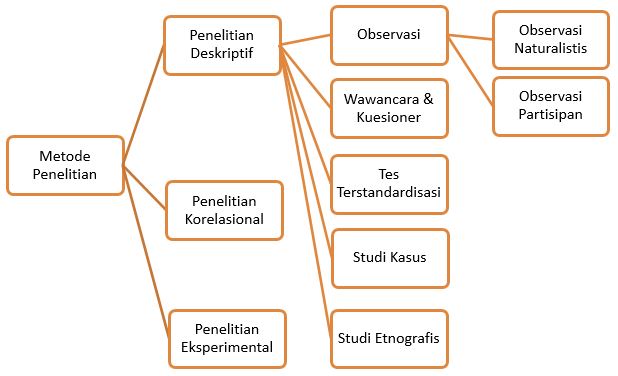

(1) Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan/atau menguji teori dan/atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiahdengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data.

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian.

Pasal 46

Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab

(1) Batasan kewenangan

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota Tim yang terlibat dalam penelitian tersebut.

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat,atau melalui mekanisme lain.

(2) Tanggung jawab

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan.

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalampenelitian.

Pasal 47

Aturan dan Izin Penelitian

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi.

(2) Jika persetujuan lembaga, komite riset atau instansi lain terkait dibutuhkan, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan pe-nelitian sesuai dengan protokolpenelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan.

Pasal 50

Pengelabuan/Manipulasi dalam Penelitian

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi, yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cederafisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidakdalam penelitian.

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan, teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat pentinguntuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin; sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka, bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh.

Pasal 53

Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakuanpelaporan/pubikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggungjawab (misal : terkait pengelabuan, plagiarisme dll).

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan(correction), penarikan kembali (retraction), catatan kesalahan tulis atau cetak (erratum) atau alat publikasi lain yang tepat.

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasiulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai.

Pasal 54

Berbagi Data untuk Kepentingan Profesional

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan.

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi sama, dan memerlukannyasebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang, atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya.

(3) Ketentuan pada ayat (2) tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yangmemerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya.

(4) Profesional/sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian, dan memperhatikan hak legal pemilik data.

(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi.

Contoh Kasus

Seorang peneliti atau ilmuan psikologi melakukan penyimpangan publikasi yaitu salah satunya tentang pengakuan hasil karya atau tulisan orang lain sebagai tulisan pribadi atau disebut juga plagiat. Plagiarisme,dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi, dan sebagainya, karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri tanpasepengatahuan atau izin dari pemiliknya. Jenis plagiarisme yang paling sering dilakukan adalah mengirim hasil karya orang lain atas nama pribadi, menyalin informasi kata demi kata dari internet, salahparafrase dan tanpa mencantumkan referensi.

Daftar Pustaka

Pasal 15

Penghargaan Terhadap Karya Cipta Pihak Lain dan Pemanfaatan Karya Cipta Pihak Lain

Karya cipta psikologi dalam bentuk buku dan alat tes atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya hendaknya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hakintelektual yang berlaku.

a) Ilmuan psikologi dan psikolog wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

b) Ilmuan psikologi dan psikolog tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.

c) Ilmuan psikologi dan psikolog tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

|

| image source: vocationvillage.com |

baca juga: Memahami Kerahasiaan Data dan Hasil Pemeriksaan Psikologi

Penjelasan

a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Mereka tidak boleh melakukan plagiarism. Penyajian bagian atau elemen substansial dari pekerjaan atau data orang lain tidak boleh disampaikan sebagai miliknya, bahkan jika pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan.

b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Kredit publikasi yang diperoleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog harus dapat dipertanggungjawabkan. Kredit kepengarangan hanya diperoleh untuk pekerjaan yang benar-benar telah dikemukakan atau untuk pekerjaan di mana mereka telah ikut berpartisipasi. Kepengarangan dasar dan kredit publikasi lainnya benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional relatif dari keterlibatan individual, tanpa melihat status relatif mereka. Kepemilikan atas suatu posisi institusional, seperti kepala bagian atau sebagai pimpinan lembaga, tidak seharusnya membenarkan pencantuman nama yang mendapatkan kredit kepengarangan. Kontribusi minor dalam penelitian atau pada penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, seperti pada catatan kaki atau pada kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai pengarang dasar kalau publikasi itu merupakan karyanya. Artikel yang dibuat banyak pengarang yang secara substansial disusun berdasarkan disertasi atau tesis mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut.

c) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

BAB IX

PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Pasal 45

Pedoman Umum

(1) Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan/atau menguji teori dan/atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiahdengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data.

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian.

Pasal 46

Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab

(1) Batasan kewenangan

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota Tim yang terlibat dalam penelitian tersebut.

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat,atau melalui mekanisme lain.

(2) Tanggung jawab

a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan.

b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalampenelitian.

Pasal 47

Aturan dan Izin Penelitian

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi.

(2) Jika persetujuan lembaga, komite riset atau instansi lain terkait dibutuhkan, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan pe-nelitian sesuai dengan protokolpenelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan.

Pasal 50

Pengelabuan/Manipulasi dalam Penelitian

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi, yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cederafisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidakdalam penelitian.

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan, teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat pentinguntuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin; sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka, bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh.

Pasal 53

Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakuanpelaporan/pubikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggungjawab (misal : terkait pengelabuan, plagiarisme dll).

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan(correction), penarikan kembali (retraction), catatan kesalahan tulis atau cetak (erratum) atau alat publikasi lain yang tepat.

(3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasiulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai.

Pasal 54

Berbagi Data untuk Kepentingan Profesional

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan.

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi sama, dan memerlukannyasebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang, atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya.

(3) Ketentuan pada ayat (2) tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yangmemerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya.

(4) Profesional/sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian, dan memperhatikan hak legal pemilik data.

(5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi.

Contoh Kasus

Seorang peneliti atau ilmuan psikologi melakukan penyimpangan publikasi yaitu salah satunya tentang pengakuan hasil karya atau tulisan orang lain sebagai tulisan pribadi atau disebut juga plagiat. Plagiarisme,dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi, dan sebagainya, karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri tanpasepengatahuan atau izin dari pemiliknya. Jenis plagiarisme yang paling sering dilakukan adalah mengirim hasil karya orang lain atas nama pribadi, menyalin informasi kata demi kata dari internet, salahparafrase dan tanpa mencantumkan referensi.

Daftar Pustaka

- Hasan, A.B.P. (2009). Kode etik psikolog dan ilmuwan psikologi. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- HIMPSI. (2010). Kode etik psikologi Indonesia. Surakarta : Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.